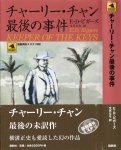

『チャーリー・チャン 最後の事件』(「キーパー・オブ・ザ・キーズ」), 長編『仮面舞踏会』, 「深紅の秘密」のネタバレをしておりますので、未読の方はご注意ください。 帯に「チャーリー・チャン 最後の未訳作 横溝正史も愛読した幻の作品」と銘打ち、E.D.ビガーズの"Keeper of the Keys"(1932)の完訳版が、『チャーリー・チャン 最後の事件』(文月なな訳, 2008/11/25, 論創社, 論創海外ミステリ82)という書名で、刊行されているのをご存知だろうか。

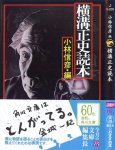

帯に「チャーリー・チャン 最後の未訳作 横溝正史も愛読した幻の作品」と銘打ち、E.D.ビガーズの"Keeper of the Keys"(1932)の完訳版が、『チャーリー・チャン 最後の事件』(文月なな訳, 2008/11/25, 論創社, 論創海外ミステリ82)という書名で、刊行されているのをご存知だろうか。『チャーリー・チャン 最後の事件』というタイトルよりは、「キーパー・オブ・ザ・キーズ」と言ったほうが、『横溝正史読本』の読者には通りがいいかもしれない。というのも…。  『横溝正史読本』(角川文庫, '08/9/25復刊)に収録された、小林信彦との対談の中で、横溝正史がE.D.ビガーズのチャーリー・チャン探偵もの「キーパー・オブ・ザ・キーズ」について、何度も言及しているのである。しかしながら、ブーム当時から長らく未訳状態で「キーパー・オブ・ザ・キーズ」の翻訳本は刊行されておらず、『横溝正史読本』から「キーパー・オブ・ザ・キーズ」の存在を知りながらも、読みたくても読むことがかなわない作品でした。

『横溝正史読本』(角川文庫, '08/9/25復刊)に収録された、小林信彦との対談の中で、横溝正史がE.D.ビガーズのチャーリー・チャン探偵もの「キーパー・オブ・ザ・キーズ」について、何度も言及しているのである。しかしながら、ブーム当時から長らく未訳状態で「キーパー・オブ・ザ・キーズ」の翻訳本は刊行されておらず、『横溝正史読本』から「キーパー・オブ・ザ・キーズ」の存在を知りながらも、読みたくても読むことがかなわない作品でした。原書で読まれた方ももちろんいらっしゃると思いますが、当時中学生の私は、原書で読むなんてまったく考えてもいませんでした(^^;)。私と同様に、読むこと叶わずと諦めていた方も多いのではないでしょうか。 ところが、2008/11に論創社より刊行された『チャーリー・チャン最後の事件』なる刊本が、「キーパー・オブ・ザ・キーズ」(Keeper of the Keys)の本邦初訳で、しかも完訳本であることを最近知りました。横溝正史は、原書で愛読されていたのですね。 近年復刊された角川文庫版『横溝正史読本』にて、当時気になっていた箇所、つまり「キーパー・オブ・ザ・キーズ」に関する記述の洗い出してみたところ、全四部構成の対談中、全部で三箇所あることが分かりました。 p.49(第一部) 横溝 いまビガーズの話が出たね、チャーリー・チャン探偵を作った作家。あれ、去年、乾信一郎君が創元社で、『ビハインド・ザ・カーテン』(『チャーリー・チャンの追跡』)というの訳したんだ。これは前に西田政治さんが訳して、僕は読んでたんだけどサ、また読んだの。終わりに(中島)河太郎君が解説書いてるのよ。チャーリー・チャン物は五、六冊しかないね、あの人。最後に『キーパー・オブ・ザ・キーズ』(未訳)というのが出てンの。アア、これだと思い出したね。ぼくが博文館をやめるときに、それは「サタディー・イヴニング・ポスト」に出たんです。非常に広い読者持ってるそれに、四回ぐらい分載されてたの。それでぼくは、ヒョッとしたらこ載っけようかいなと思って読んだの。それが、のちの『仮面舞踏会』になってるわけ。 p.99(第二部) 横溝 偉い、向こうの哲学者かなんかの、ああいう言葉読んだの「人生は仮面舞踏会みたいなものである」。だからそれからどうにでもなると思ったね。そのときには、きのうちょっと話したように、ビガーズの『キーパー・オブ・ザ・キーズ』、あれを女性版にしたらどうか、そういう腹案はあったのよ。 p.170(第四部) 横溝 (略)その時分に、そうケチがつく前に、ビガーズが二度出てますよ、「探偵小説」のなかに。この作家は探偵小説の本道ではないが、非常に大衆に愛されてる作家だっていって、「サタディー・イヴニング・ポスト」に『キーパー・オブ・ザ・キーズ』、これがビガーズの最後の作品らしいね。それを読んだのよ。それは一人の男が五度結婚してるんだね。その五人の奥さんを、どういう事情だか集めて、そこで犯罪が起こる話。それを読んだときに、まだその時分作家になろうとは思わなかったが、日本では、一人の女が五人夫を持って、その夫が一人ずつ死んだら面白いんじゃないかなと思ったの。それが後年の『仮面舞踏会』ですよ。 『キーパ・オブ・ザ・キーズ』読んだことある? 小林 いえ、読んだことないです。 横溝 それにやっぱり色覚異常が使われているわ。しかしそれは非常に単純な扱い方でね。シガレット・ケースかなんか二つあるとするでしょう。一つは緑で一つは赤なの。だから蓋も赤いわけでしょう、一つは緑で。それが入れ替わってる。そういうところがあったな。  『チャーリー・チャン最後の事件』(Keeper of the Keys)を読むと分かるのですが、「一人の男が五度結婚してるんだね。その五人の奥さん」の箇所は、横溝正史はどうも勘違い、もしくは記憶違いをしていたように思います。

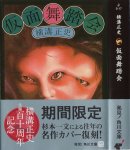

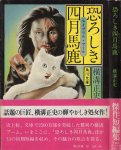

『チャーリー・チャン最後の事件』(Keeper of the Keys)を読むと分かるのですが、「一人の男が五度結婚してるんだね。その五人の奥さん」の箇所は、横溝正史はどうも勘違い、もしくは記憶違いをしていたように思います。しかしながら、長編『仮面舞踏会』にその人物相関と趣向を取り込んだ旨を語っている点は、注目に値します。「キーパー・オブ・ザ・キーズ」を参考に、『仮面舞踏会』の構想を練られていたという観点から、『チャーリー・チャン最後の事件』を読むのも一興かと思います。 『チャーリー・チャン 最後の事件』の巻末解説、「アメリカ黄金時代「大衆派」本格の始祖」(浜田知明)においても『横溝正史読本』を引用しており、ビガーズの作品リストと合わせ、一読の価値ありと思います。その解説に、次の記載がある。 p.367 本作の趣向がもう一つ、『仮面舞踏会』に取り入れられていることは間違いない(詳しくは本作と『仮面舞踏会』を読み比べた後で、『横溝正史読本』にあたっていただきたい)。  これは、色覚異常(色盲)を扱った作品を示すものと考えられます。「キーパー・オブ・ザ・キーズ」における、異なる色の蓋・スカーフの取り違えと同様なトリックを、横溝正史は自作「深紅の秘密」(角川文庫『恐ろしき四月馬鹿』所収, 1977/3)で、既に使っている。「深紅の秘密」の雑誌発表は、1921(大正10)年8月(『新青年』増刊, 第2巻2号)であり、E.D.ビガーズが"Keeper of the Keys"を発表(1932年)する11年も前のことである。

これは、色覚異常(色盲)を扱った作品を示すものと考えられます。「キーパー・オブ・ザ・キーズ」における、異なる色の蓋・スカーフの取り違えと同様なトリックを、横溝正史は自作「深紅の秘密」(角川文庫『恐ろしき四月馬鹿』所収, 1977/3)で、既に使っている。「深紅の秘密」の雑誌発表は、1921(大正10)年8月(『新青年』増刊, 第2巻2号)であり、E.D.ビガーズが"Keeper of the Keys"を発表(1932年)する11年も前のことである。雑誌『宝石』1962(昭和37)年3月号(第17巻4号)の、「ある作家の周囲その10 横溝正史の周囲」の「日本推理小説界の支柱」(大野宗昭)の「5. 作品の周囲」で、 <深紅の秘密>(新青年、大10.8) 日本ではもちろん世界でも一番早く色盲トリックを使ったものだと思うんだ。 と、自作について語っている。色盲を扱った探偵小説を、世界で最初に書いた横溝正史は、 「キーパー・オブ・ザ・キーズ」を原書で読んだとき、自作「深紅の秘密」との類似性に、すぐに気付いたのではないでしょうか。ちなみに、角川文庫『恐ろしき四月馬鹿』巻末解説(中島河太郎)の「深紅の秘密」の項では、「わが国で色盲をトリックに用いたはじめての作品だと思う」とある。 金田一耕助も、長編『仮面舞踏会』の中で、語られざる事件の中に「色盲者の事件」がある旨、語っており、その知識から事件解決に至っている。 『仮面舞踏会』(角川文庫改版, p.542-543) 「(略)わたしはまえに色盲者の事件を取り扱ったことがあるんで、色盲に関して若干知識を持っていたんです。(略)」 E.D.ビガーズのチャーリー・チャン・シリーズは、全部で6作のみ。ただ『チャーリー・チャン最後の事件』『黒い駱駝』以外の4作は、翻訳も古く品切れ・絶版状態のようだ。復刊もいいが、新訳で読みたいものである。 関連ページ:

|

| 横溝正史に関する情報をご存知の方、 ぜひお知らせください。 |

横溝ペディアへ |

考古学事始めへ |

ページの先頭へ |