朝日新聞1987年11月8日(日)「ウイークエンド経済」の「ビジネス戦記」連載の「火は胸中にあり(3)」で、角川春樹が横溝正史との初対面の場面を記しているのを、ご存じだろうか。

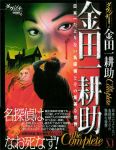

朝日新聞1987年11月8日(日)「ウイークエンド経済」の「ビジネス戦記」連載の「火は胸中にあり(3)」で、角川春樹が横溝正史との初対面の場面を記しているのを、ご存じだろうか。横溝さんには、ちょっぴり楽しい思い出がある。「八つ墓村」の連載漫画を読んで、オカルトが再び脚光を浴びる時だと感じた私は四十五年暮れ、ご家族と交渉するつもりで横溝さんのお宅に伺った。すると、病気療養中だった本人が出てらしたのである。いわゆる大家の中には、文庫化をお願いしようにも門前払いされることが多かったが、氏は全作品の文庫化を即座に快諾してくれた。  時は流れ、2004年6月刊行の『金田一耕助The Complete』(ダ・ヴィンチ特別編集,2004/6,メディアファクトリー刊)に、「横溝ブーム仕掛け人 角川春樹復帰第一弾インタビュー」が掲載されていて、そこでも角川春樹は横溝正史との初対面について語っている。

時は流れ、2004年6月刊行の『金田一耕助The Complete』(ダ・ヴィンチ特別編集,2004/6,メディアファクトリー刊)に、「横溝ブーム仕掛け人 角川春樹復帰第一弾インタビュー」が掲載されていて、そこでも角川春樹は横溝正史との初対面について語っている。――横溝さんのお話をうかがいたいのですが、どのような方でしたか? 横溝さんは死んだと思ってる人が多かった。私でさえ亡くなってると最初思っていて、遺族に会いに行くつもりでお宅にうかがったら本人がいた(笑)。横溝さんてこれがなかなか面白くて、めちゃくちゃに記憶力のいい人なんです。最初のころから読んだミステリを丸暗記してて、ストーリーから主人公、何人死んだかまでぜんぶ覚えてる。その記憶力にびっくりしましたね。 ――映画にもかつぎだされてますが。 あの人もミーハーなところがあってね、好きなんですよ。それにやっばり自分を復活させた人間だから、私の要請を断りにくいというのもあったんでしょう。私が孫みたいな年齢の人間だから良かったんですよ。仲むつまじいというか、「やんちゃな孫」って感じですね。  そして、2008年6月、NHK教育テレビ『知るを楽しむ』火曜日の「私のこだわり人物伝」で、 「横溝正史 日本を見つめた探偵小説家」(計4回)が放送された。その第4回「時代を超越した小説 対論/角川春樹」の、角川春樹と真山仁の対談において、角川春樹は横溝正史との初対面の場面をさらに詳しく語っている。当時のテキストにも収録されていたが、テキストを改稿したものが、『真山仁が語る横溝正史 私のこだわり人物伝』(角川文庫, 2010/7)として刊行され、その「第四章 時代を超越した小説 対論/角川春樹」の「遺族に会うつもりが本人が出てきた」に、角川春樹が語った内容が活字として残っているは、ありがたい。

そして、2008年6月、NHK教育テレビ『知るを楽しむ』火曜日の「私のこだわり人物伝」で、 「横溝正史 日本を見つめた探偵小説家」(計4回)が放送された。その第4回「時代を超越した小説 対論/角川春樹」の、角川春樹と真山仁の対談において、角川春樹は横溝正史との初対面の場面をさらに詳しく語っている。当時のテキストにも収録されていたが、テキストを改稿したものが、『真山仁が語る横溝正史 私のこだわり人物伝』(角川文庫, 2010/7)として刊行され、その「第四章 時代を超越した小説 対論/角川春樹」の「遺族に会うつもりが本人が出てきた」に、角川春樹が語った内容が活字として残っているは、ありがたい。角川 それが最後の決め手になって、横溝さんに会いに行くことにしました。もう亡くなられると思っていたので、遺族に会うつもりで出かけて行きました。そうしたら、本人が現れた(笑)。 「やあ、どうも」といわれて、「角川です」といったんですけど、内心「あ、まだ生きているんだ」と、思いましたね。 真山 それくらい、当時は世間から忘れられていた人だったんですね。 角川 完全に忘れられていましたね。 真山 第一印象は覚えていらっしゃいますか? 角川 まず、いま言ったようにご存命であったという驚きが一つ。それかあ体が弱っていらして、ずいぶんお年だなと感じました。しかし、話をしてみると、一変しました。話す内容が非常に明晰で、見た目と頭脳が全然違うんです。いろんな例をあげてミステリの話をしてくれるのですが、英語の原題から中身まで、どういう主人公で、どういうストーリーかを全部覚えているんです。 真山 すごいですね、それは。お好きなことになると、急に魂が甦ってくるような感じだったのでしょうか。そういうエネルギーのある方にお会いになると、編集者としては、この人と一緒に仕事をしてみたいと思われるものなんでしょうね。 角川 思いましたよ。そしてこの人はまだかけるんじゃないかと感じましたね。 真山 ではいきなり「書いてください」とお願いされたのですか。 角川 いやいや、そこまでは言いませんでした(笑)。  さらに、2019/10刊行の『僕らの80年代 平凡Special 1982年編 80年代ブームの起点は1982年にあった!』(マガジンハウス編集部)に、「HARUKI KADOKAWA 心に焼き付く青春映画の数々、角川春樹の情熱がそこに!!」と出した、角川春樹の対談記事が収録されている。その中で、角川春樹が横溝正史との初対面のエピソードをまたしても語っている。

さらに、2019/10刊行の『僕らの80年代 平凡Special 1982年編 80年代ブームの起点は1982年にあった!』(マガジンハウス編集部)に、「HARUKI KADOKAWA 心に焼き付く青春映画の数々、角川春樹の情熱がそこに!!」と出した、角川春樹の対談記事が収録されている。その中で、角川春樹が横溝正史との初対面のエピソードをまたしても語っている。――これだと直感で信じた作家の本を映画化することで話題を増幅させる。角川さんのメディアミックス戦略は、横溝正史さんのミステリーを再発掘したことから始まったそうですね。 角川 いや、それよりも前だね。編集者になった頃から私には確信があった。読む、見る、聴く、つまり「活字と映像と音楽」の三位一体がブームを起こすと。70年に公開された映画『ある愛の詩』の原作本を、映画の公開と同時に『ラブ・ストーリィ』というタイトルで出したんです。これが映画のヒットとともに角川書店始まって以来のミリオンセラーになった。私の戦略は正しい、と確信したんです。 そして今度は、横溝正史という作家を復活させようと考えた。理由は2つ。ひとつは、『週刊少年マガジン』で横溝さんの『八つ墓村』が漫画化されていたこと。世界的にもオカルトブームが潮流としてありましたから、いまこそ若者にも横溝さんのおどろおどろしい世界が受け入れられるはずだと。そしてもうひとつは、国内旅行ブーム。日本の伝統を見直そうという気分が高まっていた。横溝さんは日本各地の土俗的な部分を描いていましたから。 とはいえ、当時、横溝さんは過去の作家。もうお亡くなりになっていると思い込み、遺族の許諾を得ようと家を訪ねたわけです。すると「ヤアヤア、上がりなさい」と本人が出てきた。あっけにとられましてね。横溝さんは私に言った。「僕は幽霊か?」と(笑)。 角川春樹が語る、横溝正史との初対面エピソード。この他にあるかもしれないが、ほぼ同様な内容と思われるが、何度も繰り返して語っていることからも、よほど印象に残ったことがうかがえる。 |

| 横溝正史に関する情報をご存知の方、 ぜひお知らせください。 |

横溝ペディアへ |

考古学事始めへ |

ページの先頭へ |